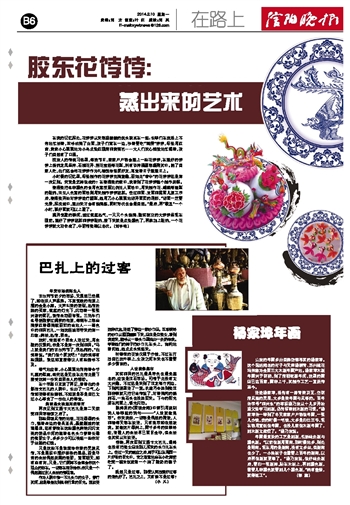

在我的记忆深处,花饽饽从来都跟暖暖的炕头联系在一起:长辈们在炕沿上不停地忙活着,双手沾满了白面,孩子们窝在一边,吵着要吃“刺猬”饽饽,母亲用红曲、黄曲小心翼翼地为小鸟点染红眼睛和黄嘴巴……大人们欢心细致地忙碌着,孩子们自然有了口福。

胶东人的传统习俗里,每逢节日,家家户户都会蒸上一些花饽饽,在蒸好的饽饽上装饰龙凤呈祥、石榴花开、莲花宝座等花型,所有吉祥福愿都凝聚其中。除了自家人吃,他们还会将花饽饽作为礼物送给亲朋好友,寓意着日子蒸蒸日上。

小时候的记忆里,母亲制作的花饽饽充满童趣,而如此“奢华”的花饽饽还是第一次见到。究竟是怎样做成的?在姜振美的家中,我看到了花饽饽整个制作流程。

姜振美把各种颜色的食用色素按照比例兑入面粉中,用来制作花、蝴蝶等造型的配饰,未兑入色素的面粉则用来制作饽饽底胚。经过和面、发面和揉面几道工序后,姜振美开始对饽饽进行塑型,她用刀小心翼翼地切开面团的尾部,“切面一定要光滑,深浅适中,蒸出来才会有饱满感,同时形状也会最自然。”最后,再“歇息”一个小时,醒好面就可以上屉了。

揭开笼屉的瞬间,透过氤氲热气,一只只个头饱满、憨实挺立的大饽饽呈现在眼前。蒸好了饽饽底胚和饽饽配饰,接下来就是点染颜色了,再添加上配饰,一个花饽饽就大功告成了,华丽精美难以名状。(刘宇艳)