淮左浉右

在连续多日蓝天白云、烈日热浪的铺垫之后,今天迎来小暑。

小暑,是二十四节气中的第11个节气、夏季的第5个节气,于每年公历7月6日至8日交节,表明传统“三夏”之季夏的到来。

暑,是炎热的意思,小暑即为小热,已经热了但不是很热,还没到“大热”“极热”的份上。小暑虽不是最炎热的时段,但开了先声,一年中最热的节气大暑已在路上。汉字语义广博而精妙,比如“热”与“暑”,同表示热,但前者主要指干热、燥热,后者则侧重湿热、闷热,所以古人讲“小暑大暑,上蒸下煮”“溽暑”,很是形象。

二十四节气中,以“暑”字命名的节气有3个,分别是小暑、大暑和处暑,可见“暑”之于古时农耕生活的重要意义。小暑之后进入伏天,三伏天通常出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高、降雨最猛,极其潮湿、闷热的时段。

小暑时节,受来自海洋暖湿气流的影响,我国多地高温多雨,而雨热同期极利于农作物迅猛成长。5日下午,笔者在鸡公山大街西侧的信阳市农科院水稻试验田看到,烈日下秧苗绿油油长势喜人。

这时节,夏收、夏种已过,农人们除了做一些田间管理工作,进入“暑歇”时间;而中小学生刚刚进入暑假,孩子们或入培训班,或出游、研学,以不同的方式为下一阶段的冲刺蓄力。

有句名言大家耳熟能详: “太平世界,环球同此凉热。”不过,时至今日,世界依然不够太平,而每到夏天,则是“环球同此高温”了——全球气候变暖已是不争的事实。前几天的新闻里,热浪正席卷欧洲,已造成多人死亡;巴黎埃菲尔铁塔变成斜塔了——热空气导致钢铁膨胀,铁塔一时间向受光一侧偏斜了。

说好的小暑小热呢?

目光回到我们身边。今年入夏后,信阳6月下旬就来了一波超37℃的高温;时值7月上旬,又一波更加猛烈的高温来袭,特别是刚刚过去的这个双休日,我市大部分地区最高气温达到38℃,局部达到40℃。三伏天没到,大家已开始品尝盛夏酷暑的“热辣滚烫”了。

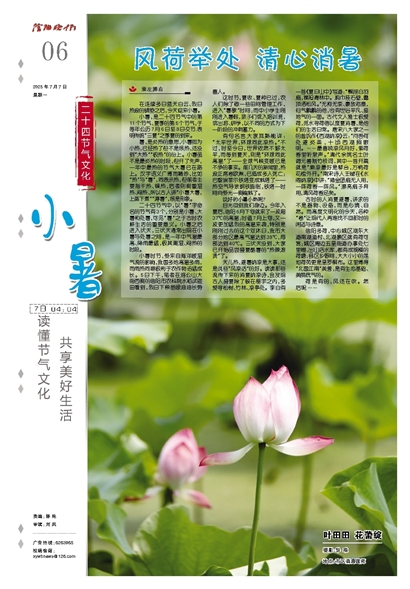

天儿热,避暑纳凉是大事,还是说些“风凉话”的好。读读那些流传下来的消夏纳凉诗,会发现古人盛夏除了躲在屋宇之内,多爱寻松树、竹林、凉亭处。李白有一首《夏日山中》写道:“懒摇白羽扇,裸袒青林中。脱巾挂石壁,露顶洒松风。”无拘无束、豪放恣意,仙气飘飘的他,也有世俗平凡、接地气的一面。古代文人雅士极爱荷,觅水寻荷借以度夏消暑,是他们的生活日常。唐宋八大家之一的曾巩作《西湖纳凉》云:“问吾何处避炎蒸,十顷西湖照眼明。……最喜晚凉风月好,紫荷香里听泉声。”清代余姚名士叶调元善制竹枝词,其中一首开篇就是“乘凉最好是琴台,万柄荷花槛外开。”南宋诗人王镃在《水阁纳凉》中讲:“描金团扇无人用,一阵荷香一阵风。”漂亮扇子弃用,清风荷香足矣。

古时的人消夏避暑,讲求的不是器物、设备,而是心境、自然。而高度文明化的今天,各种“卷”让现代人再难找不回那时的闲适与诗意。

信阳多荷,中心城区湖东大道南湖渔村、北湖景区就有荷可赏;城区周边五星街道办事处七里棚、出山店水库,都有成规模的荷塘;县区乡野间,大大小小的莲池荷苑更是星罗棋布。这里博得“北国江南”美誉,是有生态基础、美丽底气的。

荷是有的,风还在吹。然后呢……

温馨提示

本页面内容不允许直接阅读,请通过《信阳日报》客户端浏览查看。

扫描二维码下载客户端