编者按:信阳籍著名作家、诗人白桦先生走了。这位情系家乡、自称“浉河边的一棵会思想的芦苇”的老人,生命在89岁划上了休止符。家乡优美的自然风光,给他的童年带来了无穷的乐趣,赋予他丰富的创作灵感,是他心中永远“珍藏的画卷”,他的作品中记录着对家乡的回忆、热爱、眷恋与歌唱。今天,本报选登两位本地作家的作品,通过作品饱含温度的文字,来追记并纪念这位信阳游子。

著名作家、诗人白桦 昨日在上海去世

1月15日凌晨2时15分,信阳籍著名作家、诗人白桦先生在上海去世,享年89岁。

白桦,生于1930年,原名陈佑华,平桥区中山铺人。他中学时期就开始学写诗歌、散文、小说,1946年开始发表作品;1947年参加中原野战军,任宣传员;1949年加入中国共产党;1955年加入中国作家协会;1961年调上海海燕电影制片厂任编辑、编剧;1964年调武汉军区话剧团任编剧;1985年转业到上海作家协会,任副主席。

白桦著有长篇小说《妈妈呀,妈妈!》《爱,凝固在心里》《远方有个女儿国》《流水无归程》《每一颗星都照亮过黑夜》,诗集《金沙江的怀念》《热芭人的歌》《白桦的诗》《我在爱和被爱时的歌》《白桦十四行抒情诗》,长诗《鹰群》《孔雀》,话剧剧本集《白桦剧作选》《远古的钟声与今日的回响》,散文集《我想问那月亮》《悲情之旅》,短篇小说集《边疆的声音》《猎人的姑娘》,中短篇小说集《白桦小说选》(译有法文版)、《白桦的中篇小说》《沙漠里的狼》,随笔集《混合痛苦和愉悦的岁月》,电影文学剧本《山间铃响马帮来》,演讲集《白桦流血的心》等。

在文学界同仁的心目中,白桦风度翩翩、潇洒优雅,长诗《孔雀》和十四行诗展示出他的才华横溢,《山间铃响马帮来》《今夜星光灿烂》等一系列人物生动、诗情盎然的电影,成为中国电影史上不能忽略的佳作。(综合人民日报客户端、澎湃新闻、上观新闻)

申城访白桦

尔文

2008年中秋佳节,我们从信阳出发,一路兴冲冲地赶到上海,拜访心仪已久的著名作家白桦先生。光明日报社记者孙明泉与白桦先生事先有约,先行抵达。白桦先生因在西安未及时赶回,虽然见面的时间推延到次日,却应了一句俗语“十五的月亮十六圆”,是一个很好的兆头。现代都市,茫茫人海,上海之大,先生何在?摊开上海市区地图,一眼看到静安区。“静则安”,先生追求文学、追求真理,一生坎坷,虽九死犹未悔,先生暮年当寓此处!仅凭直觉,我们就打的直奔静安区,找一家旅馆住下,接通电话,先生的住处果然与我们近在咫尺。

白桦先生是我们信阳市平桥区人,敬仰之外,我们自然而然还别有一番老乡的亲切滋味,但是他毕竟又是享誉国内外的著名作家,已年近80高龄,选择中秋节这种时候来打扰他老人家是不是合适呢?怀着一丝疑虑和担心,我们来到他家门口,发现先生和夫人王蓓女士已经早早等候在门口了。没等我们多作介绍,白桦先生就说:“老伴儿在西安大唐芙蓉园看演出跌了一跤,刚才还躺着养伤呢!听说咱们家乡来人,赶快穿衣起来迎接,伤痛也好了。”一句话让大家忍不住笑了起来,房间顿时溢满了乡情乡音。这是一间客厅兼书房的普通房间,面积不过十几平方米,先生心鹜八极神游万仞,却置身于这斗室之间。此情此景,我们对先生更加敬佩了,先前的些许拘束早已烟消云散。

我们问先生还能说家乡话吗?白桦先生先是爽朗地一笑,接着不无遗憾地说:“实在是说不好了,真是久违故乡了。”我们原以为白桦先生的故居在五里镇,见面后经他介绍才知道其实是在中山铺,与我的老家越说越近了。

提起故乡,先生似乎有永远说不完的话题,可惜当时由于我过分相信录音机这种所谓现代化的玩意儿,没有认真做笔记,结果录音机出了毛病,并没有为我们记下先生弥足珍贵的教诲。回想起来,他的谈话让我们记忆最为深刻的是,先生屡次强调,我们的家乡原信阳县自古以来就是“闻县名邦”。

在我们围绕一个“乡”字,三皇五帝海阔天空而不知日之中天的时候,有一个人听得最认真而又极少插言,这个人就是当年的金陵佳媛、如今的白桦夫人王蓓女士。除了饶有兴致地听我们用乡音“侃大山”之外,她老人家还一遍一遍地关照我们喝饮料,并且反复解释如果不是快吃午饭了她一定为我们“上茶”。看到我们的饮料没喝,她又亲自为我们一一拧开密封的饮料瓶盖。也许一般人不会想象得到,这位和蔼可亲、体贴入微、宛如寻常家庭主妇的老妈妈,曾在共和国的电影星空创造过辉煌,是出演过《武训传》《乌鸦与麻雀》《大浪淘沙》等18部巨片的影星。

这次拜访,我们还有一个重要任务。当时我们正在编纂《平桥经典》,一部旨在介绍平桥历史和现状、向国内外全面推介平桥的书籍。白桦先生是我们故乡的骄傲,他在文学艺术上的卓越成就和巨大影响,文中辟有专节介绍。此行目的,就是将我们介绍白桦先生的一节文字送给他亲自把关。我们说明来意之后,白桦先生当即答应下来。看他如此爽快,我们又得寸进尺,请他为《平桥经典》作序,先生表示非常理解,温和地笑着说:“让我看完书稿再写吧。”

在浓浓的乡情乡音里,时间不知不觉已经超过十二点半。我们表示要找一个像样的饭店宴请先生,代表书记、区长表达家乡人的一片心意。白桦先生说,家乡父母官的心意我领了,但是不必破费,那些豪华的地方,往往有名无实。说完起身领我们到马路对面就近找了一家普通饭店。看着两位老人和我们一起步行,我们心里很过意不去。我们本来是打算到光明日报社上海记者站借车,不巧车辆外出未能如愿。我们向先生说明这一情况并表示歉意,先生却不以为然地说:“这点路程算得了什么,我经常爬山,昨晚朋友为我接风,我们喝酒还喝到十二点呢!”说这话时我们才注意到,先生果然一直走在我们前面。他那亦古亦雅的黑色绣花对襟上褂、黑白亮泽而略显飘逸的头发,让我们相信先生依然还是年轻时代那个青春浪漫执著的先生,谈笑之间似乎能够感受到他那澎湃的激情、燃烧着的一颗不泯的诗心。

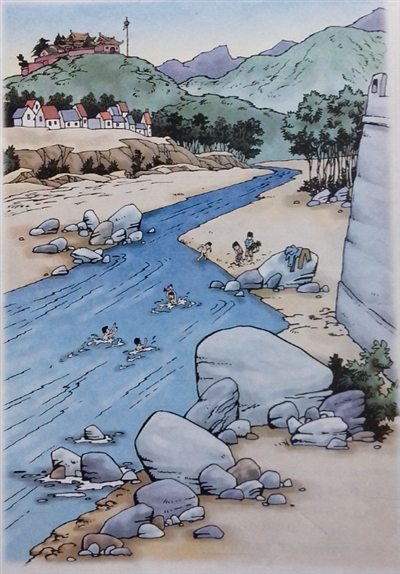

宴席上,先生不时为我们介绍一些鲜有所闻的家乡掌故,介绍他青少年时代家乡的风情、世相、习俗、趣闻以及山脉河流、美味佳肴,当然也离不了回忆他在信阳师范学习期间从事学生运动和文学创作活动。情不自禁之中,我随口朗诵了一段白桦先生的诗作:

含泪的云飘去了,

月亮就是大地的银灯;

听我唱一支歌吧,年轻的朋友!

叮咚的流水就是我的琴……

这是1977年恢复高考之后,我们同学之间口耳相传令我记忆犹新的一段优美诗句,其实直到见到白桦先生,时隔30多年我还没有找到“文字根据”,此时有心想在白桦先生这里当面“证实”一下。先生听了以后很高兴地笑了笑,说:“你记得很准确,《孔雀》长诗开篇就是这一段。”当我们提及先生青年时代就从挚爱文学到追求真理、投笔从戎时,先生回答那是因为他们“属于生于忧患的一代”。先生说得轻描淡写,但是从他那略显深思的眉宇之间,我们可以想象得到,先生的思绪一定回到了那个他所亲历过的波澜壮阔的年代,那段烙下他艰难坎坷足迹的人生旅途。此情此景,我似乎有一个预感,先生思想的闸门已经开启,先生情感的琴弦已经拨动,我们期待着,他一定会为我们的家乡浓墨重彩挥洒一笔!

告别白桦先生,第三天我们就收到他的电子邮件。我们所写关于他的一段文字他已经改好,所谓“改”,只不过是一些年月、数据、史料之类,至于我们文笔之拙、评介之谬则一字不动,足见先生大家风范,无比旷阔包容之胸怀。很快,我们又无比欣喜地收到先生为我们所写的序言——一曲六千字的乡情乡音,一份凝聚八秩老人挚情与心血献给家乡的厚礼。

在《平桥经典》即将付梓之际,手捧书稿再一次目叩序言,我们又仿佛回到和白桦先生对面倾谈的那一刻。先生建议我们不但要从现实认识家乡,而且要多从历史中了解故乡,并告诉我们,《左传》就对平桥(原信阳县)早有记载。以我们浅薄的历史常识所知,春秋四君子之一春申君黄歇当年首封于申地(信阳)——故而信阳自古以来就以“申”相称,20世纪80年代所办报纸还有《申城晚报》。而后,春申君又曾经加封上海一带,上海始得“申城”之名。若以时序记之,“申城”之名信阳当在上海之先;若以渊源而论,则上海、信阳皆为申国故土、“闻县名邦”,血脉所系,一脉相承。白桦先生生于信阳,奔波四方而定居上海,游子千里,叶落归根,信阳、上海亦无外乎此申城彼申城而已。(作者系时任平桥区委办副主任、党史研究室主任,本文有删减)

郝堂的灯盏

詹丽

1983年秋天,去信阳师范学校报到的第一天,就知道著名作家白桦先生是我们的校友。作为一个文学青年,白桦先生一直是我最崇敬的作家之一。信师百年校庆,白桦先生回到母校。远远地,望见他在人群的簇拥下,从林荫道走过来。先生多么帅气、潇洒,简直像个老牌的电影明星。

2015年夏天,我到郝堂叶楠白桦文学馆做一名志愿者。暑假,我带着锅碗瓢盆和防潮垫就来了。第一夜,就在二楼白桦书房打地铺。外面下着雨,偌大的图书馆,就我一个人。而且我是第一次到一个陌生的地方,一个人也不认识,有些害怕。我在楼下留了一盏灯,有淡淡的灯光照进白桦书房。从地铺的位置仰望过去,墙上先生的照片,儒雅帅气地微笑着。先生的铜像就在身旁,慈祥地看着我。哦,原来这栋楼不是空的,主人一直都在。于是,我安然睡去。我在白桦书房打了半年地铺,后来才买了床,搬到楼下腾出的电脑室里住。4年来,我一个人守候着乡间的叶楠白桦文学馆,周围没有邻居,不再害怕,我知道,先生就是一座灯盏。

在文学馆4年,因怕打搅先生,我没有直接和白桦先生见面,但间接一直有联系。前几年,白桦先生的学生兼挚友陈丹路老师从上海来,拍了许多文学馆内部的图片,带回去给先生看。这时,先生已经坐轮椅,行动不便。丹路老师还带了一本我的散文集《菊农的一亩田》,送给白桦先生。回去以后,白桦先生通过丹路老师带话儿给我,说:“感谢你,每天把文学馆打扫得很干净。”多么朴素又意义深远的一句话。此后,我在文学馆的每一天,都会想起先生的这句话。

说起我的那本书,中间还有一段趣话。丹路老师今年十一月来郝堂,说当时把我的“一亩田”交给先生,忘了拍照。过了两天,丹路老师再去先生家,让他拿着我的书补拍一张照片,好发给我。先生拿着我的书,并认真地拍了照。

因为文学馆,我结识许多来看望白桦先生的人,有著名作家邵燕祥、叶辛、刘庆帮,有原武汉军区文工团白桦先生的战友,有白桦先生的亲戚。邵燕祥先生是在深秋的傍晚来的,在文学馆逗留了很长时间。他是一位和蔼干净的老人。老先生站在一进门他为文学馆题写的馆序前,静静地看了很久,说:“该写的都写了,剩下的都该读者去悟了。”

今年秋天,一位老先生、原武汉军区文工团的小号手来文学馆,他也是傍晚来的。我开了灯,老先生在白桦每一张照片前停留,扭头指着照片,哈哈笑着说:“你看他多漂亮,你看他真漂亮。”老先生讲了一些白桦的趣事,说有一年,部队让写歌颂毛主席横渡长江的诗歌。找了好几个人,写得都不满意。眼看时间来不及了,一个干部对团长说:“有一个人肯定能写好,我说了,团长你别骂我。”“说!”团长说。“白桦。他不是右派吗?正在劳动改造。我说让你别骂我呢?”“把白桦给我找来,出了事我顶着。”3天过后,去白桦屋里拿稿子,一屋子烟味儿,他对来人指了指桌子上一摞纸,继续睡觉。团长看了,一拍大腿,说:“就他写得好!”

一天,文学馆门口坐着一个胖老太太。可能腿脚不好,坐在门口我搬了准备自己坐的凳子上。坐了半天,她主动开口给我讲起白桦的母亲、她原来的老邻居。他们都叫她陈二奶奶。“人好啊,接济多少街坊邻居。”老太太还讲了白桦的家人和弟弟。白桦先生同父异母的姐姐的女儿女婿还带来了她母亲珍藏的可能连先生自己都没有的珍贵照片,我通过丹路老师转交给白桦先生。

大概此生与先生有缘。每天擦楼上玻璃展柜的时候,看着里面展示的一本本厚厚的书,我心想,这都是先生一个字一个字手写出来的啊;每次擦拭先生书房的小雕像,我都非常细心,因为我知道先生爱干净、爱漂亮。

我每天早晨起来第一件事,就是打扫卫生。从外到内,从楼下到楼上。文学馆门前叶楠白桦花岗岩大雕像,两位握着手的先生,是我们的尊者和守护神。每天都有人来给他们拍照,与他们合照。所以,雕像周围要第一个打扫。总有一些顽皮的孩子和无知青年,对雕像做出不雅动作,我都会及时制止,并告诉他们:这是两位伟大的作家,给我们写了好多书,我们要尊敬他。有时气愤至极,甚至动怒,教训他们。游人众多,特别是夏天,每天都要无数次回答他们是谁、他们最著名的电影、他们的雕像为什么放在郝堂……其实雕像背后就有文字说明。

我有时坐在图书馆内读书,看累了,抬眼,透过玻璃门,两位先生的雕像在阳光下庄重泰然。带小孙子在门前玩儿,我教他认识的第一个字就是白桦的白。我每天从门外到门内,从楼下到楼上,无数次,先生的雕像,先生的照片,先生的书,随时随处可见,仿佛朝夕相处的亲人,从不陌生,从未走远。

有幸成为文学馆管理员后,我看了不少先生的电影、剧本、诗歌和小说。今天,惊闻先生在沪驾鹤归西。信阳就在上海的西边。归西,就是回家。

从我来郝堂叶楠白桦文学馆,每天夜晚,都会留一盏灯。这盏灯,如先生的眼睛……

(作者系郝堂叶楠白桦文学馆管理员,本文有删减)

温馨提示

本页面内容不允许直接阅读,请通过《信阳日报》客户端浏览查看。

扫描二维码下载客户端