|

| 唐朝女裙,外加披帛 |

|

| 清代制冷房间设备冰桶 |

|

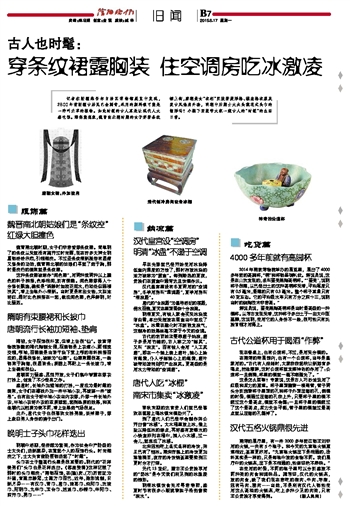

| 神奇的公道杯 |

记者在新疆维吾尔自治区博物馆展览中发现,2800年前新疆古居民已会刺青,采用的颜料很可能是一种叫兰草的植物。如此时髦的古人真是让现代人大感吃惊。那你能想象,魏晋南北朝时期的女子穿着条纹裙上街,唐朝美女“衣柜”里放着菱形格、棋盘格衣服及复古风垫肩外套,明朝中后期士大夫头戴花式头巾的情形吗?小编下面就带大家一窥古人的“时髦”的生活日常。

服饰篇

魏晋南北朝姑娘们是“条纹控” 红绿大胆撞色

魏晋南北朝时期,女子们非常爱穿条纹裙。简单明了的条纹从来就没有离开过时尚圈,现在许多大牌女明星都纷纷示范,引领潮流。不过竖条纹清新脱俗有显瘦又修身的功效,魏晋南北朝的姑娘们早就了然于胸,那时最流行的装束就是条纹裙。

这种条纹裙被称作“间色裙”,用两种或两种以上颜色的料子拼接,色彩相间,别有情趣。间色裙穿得人十分修长飘逸,确实是“娴静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风”,看上去格外小清新。当时更是有些女性,大胆地将红、绿对比色拼接在一起,做成间色裙,色泽鲜明,对比强烈。

隋朝有束腰裙和长披巾 唐朝流行长袖加短袖、垫肩

隋初,女子服饰很朴素,但看上去很“仙”。故宫博物院珍藏的隋代陶制女俑,服装都是上衣瘦小、圆领或交领,窄袖,而裙装是由若干块下宽上窄的布料拼接而成的,显得很修长,被称为“仙裙”。仙裙束腰很高,一般都束于胸部,很显苗条;肩膀上再配上一条长披巾,看上去确实很仙。

唐朝国力强盛、思想开放,女子们集中智慧在穿衣打扮上,创造了不少经典之作。

盛唐时,长袖外加短袖的打扮,一度成为最时髦的装束,女子们在襦袄外加一件半袖小衣,再披搭一件“披帛”。也有些女子将半袖小衣当内衣穿,外穿一件长袖外衣,半袖小衣将外衣的双肩撑起,起到垫肩的效果,和其他朝代以削肩为美不同,看上去果然气场很足。

此外,唐代女子也很喜欢女扮男装,丢掉裙子,穿上象征男人身份的裤子出门。

晚明士子头巾花样迭出

明朝中后期,经济颇为繁荣,作为社会中产阶级的士大夫们,追新慕异,在意起个人的服饰行头。时尚潮流之下,士大夫官僚阶层都追起了“时髦”。

头巾在士子整套行头里是很重要的。明代的“花样美男们”头巾也是花样迭出。《客座赘语》这样记载了那时的头巾潮流:“南都服饰,在(隆)庆、(万)历前犹为朴谨,官戴忠静冠,士戴方巾而已,近年,殊形诡制,日新月异……有汉巾、晋巾、唐巾、诸葛巾、纯阳巾、东坡巾、阳明巾、九华巾、玉台巾、逍遥巾、纱帽巾、华阳巾、四开巾、勇巾……”

纳凉篇

汉代皇宫设“空调房” 明清“冰盘”不逊于空调

早在先秦就已经开始使用冰块降低室内温度的方法了,那时存放冰块的地方被称为“窟室”。每到酷热的夏夜,贵族们在窟室中通宵达旦饮酒作乐。

汉代皇宫里设有冬夏两用的“空调房”,冬季用房叫“温调殿”,夏季用房叫“清凉殿”。

唐代的“含凉殿”为皇帝后妃的寝殿,傍水而建,夏天在里面居住十分凉爽。

明清夏天,有钱人家会买来冰块或者白雪,拿出来摆放在居室当中就成了“冰盘”。冰雪在融化时不断散发凉气,这制冷的效果丝毫不亚于今天的空调。

古代的老百姓主要靠扇子纳凉,扇子多是用竹编的,古人称之为“摇风”,又叫“凉友”。而有钱人会用“人工风扇”,即在一个轴上装上扇叶,轴心上拴有绳索,仆人手摇轴心上的绳索,扇叶被带动旋转则可产生凉风。更高级的是用水力带动的“空调扇”。

唐代人吃“冰棍” 南宋市集卖“冰激凌”

春秋末期的达官贵人们就已经喜欢在宴席上喝冰镇米酒助兴了。

到了唐代人们已经学会制作并公开出售“冰棍”。大木桶里放上冰,撒上盐以降低冰的熔点,再将盛有蔗糖水的小铁盒排列在桶中,插入小木棍,过一会儿,就冻成了冰棍。

北宋还能吃上各式各样的冷饮,并且已有了刨冰。南宋市集上的冷饮更加琳琅满目,夜市的冷饮铺甚至要卖到三更时分才打烊。

元代13世纪,蒙古王公贵族享用的“奶冰”是今天我们所见到的冰激凌的雏形。

明清冰镇饮食充斥寻常巷陌,盛夏时节有很多小贩挑着担子沿街售卖“凉水”。

吃货篇

4000多年前就有高脚杯

2014年南京博物院举办的展览里,展出了4000多年前的高脚杯,“柄”和杯都呈喇叭状。解说员说,这是在山东发现的,名叫蛋壳黑陶高柄杯。“‘蛋壳’,说明杯子很薄,从已经出土的这种高柄杯来看,平均厚度只有0.5毫米,最薄的只有0.3毫米。整个杯子重量只有40克左右。它的平均吸水率只有万分之四十三,说明当时的烧陶技术非常高。”

解说员说,蛋壳黑陶高柄杯是当时最高级的一种酒杯。从考古发现来看,这种杯子多出土于一些大中型墓葬,这说明,使用它的人身份不一般,很可能只有氏族首领才用得上。

古代公道杯用于喝酒“作弊”

现在餐桌上,也有公道杯,不过,是用来分酒的。

在南博的特展馆内,也有一个公道杯,当年是皇家用的。“古代有人结婚时,大家往往起哄让新郎官多喝点,把他灌醉,这时公道杯就发挥神奇的作用了:公道杯一旦倒满,杯里的酒就一滴不剩漏光了。”

这是怎么回事?专家说,这是古人巧妙地运用了虹吸和压力的原理。杯子里面藏着一根弯管,管子两头分别连着杯子里面的孔和杯子外面底部的孔,倒酒的时候,酒通过底部的孔往上升,只要杯子里的酒不超过这个最高点,酒就不会漏;一旦杯子里的酒超过了这个最高点,压力失去平衡,管子里的酒越过最高点就从底部的孔漏掉了。

汉代五格火锅鼎很先进

南博的展厅里,有一件2000多年前江都王刘非用的火锅,一共有5个格子。和今天的九宫格火锅原理相近,甚至更好用。“九宫格火锅底下是相通的,汤料其实是一样的,只是每格中放的食物不同。我们展厅中的火锅鼎,底下是不相通的,能保证绝不串味。”

在使用的时候,不同的格子里可以分别盛放不同种类的肉食和调味品。据考证,汉代的火锅鼎,放的肉食,除了我们现在常吃的猪肉、牛肉、羊猪,还有马肉、鹿肉……当然,不是所有汉代人都能使用这么高档的火锅鼎,吃上多种少见的肉类,只有王公贵族才享受得到。(据人民网)