4月4日,天气晴好。在谭家河、浉河港和董家河等地的茶山上,漫山遍野的茶树正冒芽,三三两两的采茶工穿梭其间,她们正忙碌地采摘鲜叶。这些采茶工并非我们时常在宣传片中看到的美丽如水的年轻女子,而是平均年龄在40岁到60岁之间的采茶大嫂、大妈们。与往年相比,我市的茶叶市场波澜不惊,各个级别的茶叶均有销路,变化的是,采茶工却一年比一年难招。

本报记者 吴 楠

山间已无采茶妹

在很多人的印象中,清明前后,满是翠绿的茶山上,总有未出嫁的姑娘们踏着晨露,结伴上山,用柔嫩的纤手轻轻摘下一枚枚嫩绿的茶叶芽,放进她们贴身携带的小篓筐内,待采满一篓筐后,便回去一点点揉搓炒制。这样生动优美的茶乡故事吸引了众多游客。然而,一进茶乡,他们便会发现:一望无际的茶山上,哪来半个采茶妹的身影。

“采茶奶奶都快请不到了,哪还有什么采茶妹子。”对此,茶农老陈的一句话道出了众多种茶者的无奈。虽说只有30亩茶园,但至今为止,他只招来了13名年龄在40岁以上采茶工,其中还有几个是第一次来采茶。为了赶抢明前茶,老陈全家不得不齐上山,加入采茶阵营中。

每到采茶季,采茶工难招,是所有茶农必须要面对的问题。然而,年年招人,却年年招不够人,不少茶农不得不放弃采摘。

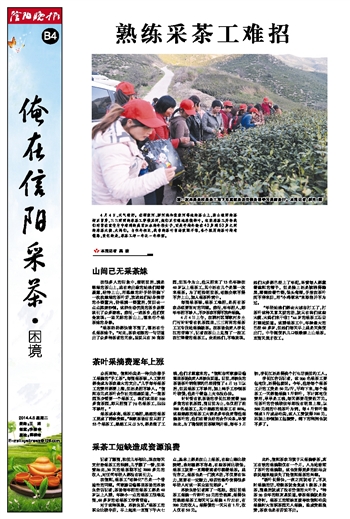

4月4日上午,在浉河区谭家河乡土门村针针香有机茶园里,三三两两的采茶工正专注地采摘新茶。在茶场负责人李长江的带路下,记者在茶山上见到了一批正在忙碌着的采茶工。走近她们,不难发现,她们大多都已经上了年纪,尽管每人都戴着遮阳的帽子,但是脸上还是被晒得黝黑,腰侧挂着竹篓,低头弯腰,手指在茶叶间不停来回,用“小鸡啄米”来形容并不为过。

“年轻姑娘们都去大城市打工了,打茶叶这种又累又脏的活,就只有我们这些大嫂、大妈们来干啦!”44岁的采茶工石云打趣地说道。这群采茶工中,年龄最大的已经60多岁,但她们每天早上总是天亮便出门,中午随便扒几口饭继续上山采茶,直到天黑才收工。

茶叶采摘费逐年上涨

众所周知,信阳毛尖是一种完全靠手工采摘的“手工茶”。每到采茶季,人工费用都会成为茶农最大的支出。“几乎每年采茶工的费用都要上涨,但还是招不够人。”信阳市元贞茶叶合作社的胡淼说道,“一亩茶园至少需要一个采茶工,我们这里有200多亩茶园,却只招到了70名采茶工,远远不够用。”

采茶成本高,采茶工难招,熟练的采茶工更成了稀缺资源。“我家茶场目前只招了53个采茶工,熟练工只占3/5,都是涨了工钱,他们才愿意来的。”信阳市何家寨云端雾里茶场负责人苏铁良说道。目前,苏铁良的茶场茶叶销售预约已经排到了4月15日以后,但因采茶工不够用,加上纯手工炒制茶叶较慢,他是干着急上火也没办法。

针针香有机茶场的李长江经营着300多亩的有机茶园,到目前为止,也仅招了近200名采茶工,其中熟练的采茶工有80%。这些熟练的采茶工大都是多年负责帮他采摘茶叶的,他们有着良好的合作关系。尽管如此,为了确保明前茶顺利开采,每年3月初,李长江还是得挨个打电话提前约工人。

李长江告诉记者,这200名采茶工要包吃住,还得包接送。今年,他给每个采茶工开的工资是50元/斤,平均下来,每个采茶工一天都能采摘1斤鲜叶,不计算吃住费用,单单是工钱,每天都要花费近万元。而茶叶的价钱较往年却没有明显上涨,以500元档的中档茶叶为例,每4斤鲜叶能制成1斤成品毛尖,这人工费就得200元,再加上炒制加工包装费,剩下的利润也就不多了。