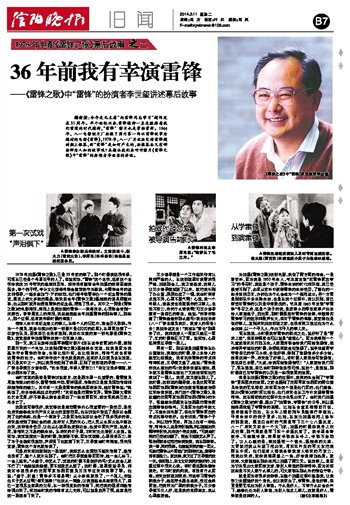

编者按:今年是毛主席“向雷锋同志学习”题词发表51周年。半个世纪以来,雷锋精神一直是激励着我们前进的时代精神,“雷锋”影片也是常拍常新。1964年,八一电影制片厂拍摄了国内第一部以雷锋故事为题材的电影《雷锋》,1978年,八一厂再次决定将雷锋题材搬上银幕,新“雷锋”是如何产生的,拍摄幕后又有哪些鲜为人知的故事呢?本期让我们来听听影片《雷锋之歌》中“雷锋”的扮演者李世玺的讲述。

1978年拍摄《雷锋之歌》,已是35年前的事了。那个时候我还很年轻,可现在已经是个年届花甲的人了。但说实话,“雷锋”这个名字,还有这个名字给我这35年带来的感触和思考,却并没有随着当年拍摄的结束而离我远去。举个例子吧,丰台文化馆每年都会邀请我作为嘉宾,与雷锋当年的战友和领导,一起去参加“3·5”的活动,他们每年都要举办一个纪念雷锋的展览,展览上绝大多数的展品,都来自当年《雷锋之歌》摄制组的道具师董兴喜,他从那时就开始搜集雷锋的纪念品,搜集了很多。其中之一即是《雷锋之歌》的电影海报,海报上是我扮演的雷锋……我每次去,心灵都会受到一次撞击。看着展览上的海报,我总能想起当年拍摄雷锋的那些事儿,那些人,那个过程,还有我年轻时候的理想!

相信人生中有纪念意义的事儿,在每个人的记忆中,都会历久弥新。作为一个演员,我参与演出的第一部影片是《闪闪的红星》,在里面扮演了一位游击队员,而我自己也没有想到,我担任主演的第一部电影是《雷锋之歌》,我竟然有幸扮演雷锋这样一位英雄人物。

那一天,我正在赤峰拍摄军事题材影片《走在战争前面》的外景,接到团里打来的一个电话,让我到《雷锋之歌》摄制组去试戏,找我是因为我基本符合雷锋的形象,长得比较朴实,也比较喜兴,精神气质也有靠近雷锋的地方。当时并非这个角色就是我的,还有好几位演员也在试戏,我只是其中之一,所以我很快赶到了组里,见到了这部戏的导演——八一厂著名导演王少岩老师。“任务很重,年轻人要努力!”老太太没多寒暄,就拿出剧本给了我。

当时试戏的段落是雷锋诉说家史,这是剧本里一处重要的、需要演员用激情演出的部分,需要情绪冲动,要掉眼泪,考验的正是演员调动情绪和控制情绪的能力。其中有一大段是雷锋的妈妈因病卧床,她对雷锋说:“妈妈饿了,你去给妈妈找点吃的吧!”其实她是把雷锋支开。雷锋顶着大雪四处乞食无果,好不容易从狗食盆里找了一些东西回来,却发现妈妈已经上吊身亡了。

这段戏写得很好,我觉得这是触动雷锋内心很重要的一段经历,是使他后来能够成为共产主义战士的直接动因。他在诉说中表达了是旧社会逼死了他的妈妈,他是一个苦孩子,正是因为他在旧社会吃了很多很多的苦,后来感受到了新社会的甜,政府对人民的关心,把人民从水深火热中解放出来,这种亲身经历,让他从心底里热爱新社会,热爱中国共产党,热爱人民,珍惜来之不易的新生活。在后来的日子里,才时时处处替别人去想。说实话,我试戏演这一段的时候,表演得不错,因为试戏嘛,心里没有压力,看了本子也确实很激动,声泪俱下地就演下来了,王导演当时特满意,很快报党委,雷锋这个角色就给我了。

可是后来实拍演到这一段戏时,我却怎么也调动不起来情绪了,感情也没有了,整个人就木在那了。当时把王导演急得团团转,她一会儿坐下,一会儿起来。“小玺子,你怎么了,试戏的时候不是挺好的吗?怎么这会儿就不行了!”她越说我越傻,更不知道怎么演了。这时候,戏里演指导员、和我对手戏很多的沈阳军区话剧团演员王玉孝过来和我聊了聊。他说:“玺子,别急!雷锋多不容易啊!从小爹妈就没了,一个孤儿,你说他日子怎么过啊!每天熬着!”他这么一刺激,让我想起当兵离家很久了,自己一直很思念家里的父母,在一种很复杂的情绪下,真把我的眼泪和激情给调出来了。实拍当时我的情绪有点儿失控,可以说是放开了哭,总算是把这一段戏拿下来了。

王少岩导演是一个工作起来非常认真和严格的人,在这部戏里对我要求很严格,拍戏那会儿,我正谈恋爱,这事儿让王少岩导演知道了以后,就把我叫到了办公室,狠狠地批了一顿,我当时真有点想不开,心里不服气啊!心想,我一个年轻人,谈恋爱也没耽误你的正事儿,也没不努力,你凭什么管我啊!可王少岩导演有一套自己的看法,她说:“你看你都瘦了!雷锋能像你那么瘦吗?我去找老曲(八一厂著名演员曲云,我爱人的母亲)去!我找老战友去!”我被在“家长”那里告了状,我和我爱人一周就只能见一面了,忙的时候都见不了面。说实话,心里还真恨过导演一段儿。

再有一回,那场戏是拍摄雷锋在办公室擦地,我擦地的时候,看上去给人的感觉比较懈怠,没有抓住雷锋的特点和精神实质,王导演又急了。她说:“雷锋是你这么擦地的吗?这是李世玺在擦地,根本就不是雷锋在擦地!”又结结实实地把我训了一通儿。我呢,就又傻在那儿了。这时候,这部戏的副导演,也是沈阳军区话剧团话剧《雷锋》的扮演者张毓敏老师过来给我讲戏。我们这个《雷锋之歌》,是改编的沈阳军区话剧团话剧《雷锋》的本子,张毓敏老师原来在话剧里把雷锋同志演得惟妙惟肖。只是因为他的年龄大了,不适合拍电影了,但他对雷锋同志的特点抓得非常好。他告诉我:“雷锋个子小,所以动作灵活,再加上他有一种热情,精神头儿总是特别饱满,所以擦起地来频率特别快,抓住这个特点去演。”可我当时真的已经被训傻了,完全不知道怎么弄了。张老师就拿过拖把给我表演,我在那看着。我一看,真的很棒。他擦起来真的像一团火,包括把雷锋从外面进门的那种状态,演得非常有感染力。就这样,我又过了王导演的这一关。但实际上,老太太对我真的挺好的,拍摄过程中很关心我。有时候还剥块糖给我吃,时不时就问问我,有没有什么困难。后来这部戏拍完后,评选学习雷锋的积极分子,她还带头提名选我,经过全组同意,把我评为厂里的积极分子。王少岩导演不仅人好,还是我的良师益友,我从心里感谢她。

为拍摄《雷锋之歌》这部电影,我做了两方面的准备,一是看资料,因为我是1953年生人,毛主席发表“向雷锋同志学习”的号召时,我还是个孩子,雷锋生活的时代和环境,我已经感受不到了,必须从资料中获得雷锋的生活经历,了解他的一些身世和历史,分析他为什么会成为一个模范战士。另一方面是到部队中去体验生活,也是在这个过程中,我认识到,自己曾经对雷锋的认识是非常肤浅的。毛主席1963年发表“学雷锋”号召之后,还是个孩子的我,是扛着小扫帚走家串户地去给人家擦桌子,扫地面,那时候虽然听雷锋的故事,伴随着向雷锋学习的批示和歌声长大,但对于雷锋的理解,就觉得他是做好事儿,直到后来拍这部戏之前,也没有真正想过他为什么会这样,以一个平凡人,作出不平凡的事儿来。

现在想想,小时候我学雷锋的肤浅之处,说好听了是“要求上进”,但某种程度也可以说是“虚荣心”。因为我每到一个礼堂或者机关打扫卫生,人家通常都会给我们写封表扬信,然后等开学返校的时候,老师还真就全校表扬了。说李世玺同学带着自己的学习小组,去做好事,得到了表扬信多少多少封。结果这样一弄,后来做了好事儿,有时候人家没给写表扬信,我还自己去要,“大叔,给我写封表扬信吧!”人家就给我们写了,现在想想,自己当时那种做法很可笑,说这个,是想说,那时候自己对学雷锋的认识是一些很表面的东西。

但是在拍摄《雷锋之歌》的过程中,我真的体会到了“学雷锋”更深层次的东西。之前也提到了沈阳军区话剧团的两位演员给我的无私帮助,其实因为这个戏是他们团的,他们排练、演出《雷锋》的时间比较长,他们后来也在工作中发扬着雷锋精神,这在帮助我的过程中充分体现出来了。当时我们拍摄《雷锋之歌》的时候,提出了“拍雷锋,学雷锋”的口号,所以摄制组里掀起了学雷锋的高潮,比如在食堂互相帮助打饭,然后擦桌子扫地,在火车上帮助列车员整理行李擦地。平常生活中的例子更多,比如,在东北拍摄冰河上修车的那段戏,黑龙江当时的气温是零下三十七八摄氏度,八一厂后来又拉去一个大飞机,拍摄的时候往我身上吹风吹雪,那气温就是零下四十多摄氏度了。我手里拿着扳手,不能戴手套,结果扳手都冻在手上,手都不会动了。让人心暖的是,每拍摄完一个镜头,摄制组的大姐、大哥就把我从车底下拖出来,用四五件皮的军大衣把我围在中间。他们还有人帮我拿着我爱人寄来的巧克力,拖我出来后,就往我嘴里塞上一块,好给我增加热量。就这样,大家整整在那条冰河上拍摄了两三天。说这事儿,是因为它体现出大家团结友爱、替别人着想的那种精神,因为其实这些是不关人家什么事儿的,可大家都在那么冷的旁边守着。

就是因为有很多这种事,在整个拍摄过程中激励我,让我努力去塑造好这个角色,也让我明白了,学雷锋,是做好事,但更是要无私地为别人着想。什么是好人,不管什么社会条件下,能够处处为别人着想,为别人做点儿事儿,这就是好人,雷锋就是这样的人。 (据《北京晚报》)