本报记者 张继疆

吕玉中,字荻白,号大别山人、谿惠斋主,中国书法院高研班第八届学员,中国硬笔书法家协会会员,河南省书法家协会会员。多年来,他的书法作品在省市及全国多次获奖。1982年他首次在信阳地区获得书法一等奖;2003年在河南省获得群众书法展二等奖和“帝豪杯”铜奖。仅2006年就获得四项大奖,即“晚晴杯”金奖和“亚欧杯”金奖;纪念启功先生逝世一周年书展银奖和“鸣凤杯”铜奖,尤其小楷作品被日本和韩国书法爱好者所广泛喜爱和收藏。

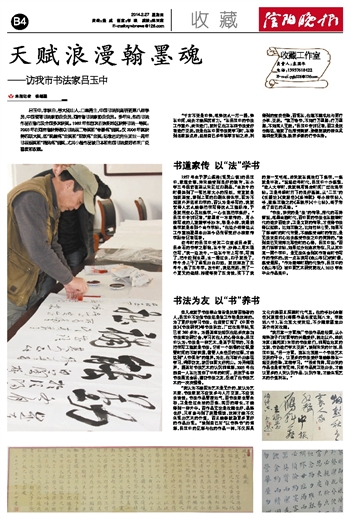

“千古不变是中锋,笔锋这么一打一提,锋在中间,线条才能深沉有力。”在吕玉中的书法工作室外,尚未进门,就听见他正在和书法爱好者进行交流。这是他在中国书法院学习时,在得到名家指点后,总结自己多年临摹古帖之后,所得到的宝贵经验,而现在,他毫不藏私地与同行分享、交流。“读万卷书,不如行万里路;行万里路,不如阅人无数。”吕玉中告诉记者,而正是这份豁达,造就了他清秀爽朗、劲健挺拔的楷体风格和空灵飘逸、跌宕多姿的行书体势。

书道家传 以“法”学书

1957年生于罗山涩港(现灵山镇)的吕玉中,家境贫寒,并未能受到良好的教育,在小学三年级前甚至从未见过印刷品,“当放牛的时候捡到了一张巴掌大小的报纸,简直就是如获至宝,看到上面的印刷体楷体字,因为不知道外界还有印字的,而认为是手写的,我就觉得人怎么能够把字写得这么工整标准,于是就挖空心思地练字,一心也想把字练好。”吕玉中告诉记者,“家里有一本家传的、用小楷写成的儿童蒙学手抄本,都是小楷,我最初练字就是拿那个当作字帖。”他边介绍着边从工作室抽屉里拿出至今仍保留完好小楷家传字贴给记者观看。

幼年时的吕玉中受其二位堂叔吕金国、吕金石的书学之影响,在牛背、沙滩上用木棍仿写,“我一边放牛,一边在牛背上写字,写满了,把牛赶到水里,水一漫过去,印子就没了,待牛身上干了呈现出白印迹,就这样放了五年牛,练了五年字。放牛时,我还挖药,挖了一个夏天的柴胡、桔梗等卖了五角钱,买下了我的第一支毛笔,后来就在煤油灯下练字,一练就是半夜。”说起幼年时代,吕玉中十分感慨,“进入大学时,我就利用课余时间广泛收集字帖。正是年轻时打下的良好基础,从‘二王’的《乐毅论》《黄庭经》《洛神赋》等小楷字帖入手,兼练王羲之的《圣教序》《十七帖》,终于形成了自己的风格。”

“书法,讲究的是‘法’的传承,清代的石涛曾说,笔墨当随时代,而中国的书法也在随着时代的进步而进步。正是文明的传承,才使得书法得以延续。比如王羲之,比如竹林七贤,如果不了解当时的时代背景,不能感受当时的情志,是无法发自内心地去感受书法之中的真谛的。”谈到自己天南海北取经时的心得,吕玉中说:“而我们临摹古帖,如果过分地追求形似,只从其中某一两个字中,是无法体会到其作者当时书写作的情怀的。这一点在我写《龟山亭记》的时候,感受最深。”作为巅峰时期的代表作,吕玉中的《龟山亭记》被中国艺术研究院收入2013学生毕业作品集中。

书法为友 以“书”养书

但凡成就于书法事业者皆是执著而勤奋的人。吕玉中不论做书法还是做工作都是这样的。为了更好地学习书法,他自费订阅了《中国书法》《书法研究》等书法杂志,广泛收集字帖,现已有360多本。为提高理论知识他还多次参加书法理论研讨会,学习其他人的心得体会。吕玉中认为:书法是一种艺术,是高于写字的,不是把字写工整就是书法。它有一个渐悟的过程,需要时间的不断积累,需要人生经历的过程,才能达到“人书俱老”的境界。为此,他不断外出参观学习,拜师访友,游历祖国大好河山。为开阔眼界,提高对书法艺术的认识和理解,2005年他独自一人在北京住了半年的时间,流连于各种书法展览会场,遍访书法之友,促成了他书法艺术的一次次顿悟。

“我认为不能因为艺术是无价的,就认为艺术家、书法家就不应该多与人打交道,不应该去谈钱。书法作品要接地气,而书法家也要生存,正是经过生活的历练、阅历的增长,才能得到一种升华。而作品无论是收藏也好,品鉴也好,只有参与到了流通领域,这样才能不仅体现出艺术的价值,而且能够鼓励更多更好的作品出现。”谈到自己对“以书养书”的理解,吕玉中的见解与他的作品一样,不仅深具文化内涵而且深蕴时代气息。他的手抄《金刚经》《道德经》(每幅作品长度达到八米,字数近八千),在北京大受欢迎,不少藏家愿意出高价将其收藏。

“我打算一方面推广书法作品进校园,从小培养孩子们对国学的兴趣爱好,除此以外,组织本区(浉河区)本市的书法家们,和周边地区的文联、书协进行学术交流”。谈到未来的计划,吕玉中说,“另一方面,想在北京建一个书法艺术交流的平台,让更多的书法爱好者能够凑在一起交流经验,互相学习。”“没有保障,写出来的作品也是有形无神,只有作品真正走出去,才能让更多的人来认识作品、认识作者,才能体现艺术的价值所在。”